- 最終更新日:2025.12.10

- 給水管・排水管改修

マンションの給水管・排水管改修を徹底解説!交換?延命処置?工事の進め方は?

築年数を経たマンション管理組合の多くが抱える悩みのひとつに給水管・排水管の劣化があります。

飲料用はもちろん、洗濯、お風呂、トイレなどマンションで使われる水道水は、水道本管から分岐した後、マンションの敷地や建物に張り巡らされた給水管を通って各戸に供給されます。また生活排水や雨水なども、建物や敷地内の排水管を通って下水道に排出されます。敷地内のこうした給排水管は当然マンションの所有物となりますので、管理組合で維持管理をしていくことになります。

しかし、給水管・排水管の耐用年数の目安は30年~40年位とも言われ、定期的に清掃やメンテナンスを行っていても、やがて管や付帯機器そのものが寿命を迎え、交換が必要な時期がやってきます。

給排水管の交換となると、12~15年毎と言われる大規模修繕と比べてもさらに頻度が少なく、管理組合内においても過去に同様の工事をご経験された方がいないというケースも多いのではないでしょうか。しかし、築年数を経た先では、必ず取り組まなくてはいけないタイミングがやってきます。実際に、管理組合としてはどのように備え、準備を進めていけばいいのでしょうか。

本記事ではマンション管理組合が実施する給水管・排水管の改修工事について解説します。

Contents

給水管・排水管の改修時期の目安は?

寿命の目安として30~40年とお伝えした給排水管ですが、こうした管類は壁の中や床下を通っていることが多く、マンションで暮らしている方が直接目にする機会はほとんどありません。外壁のようにひび割れや汚れなどが自然と目に入れば修繕のタイミングも意識しやすいのですが、給水管や排水管はどうやって改修の時期を判断すればよいのでしょうか。

実際に、管理組合が改修に向けて動き出すきっかけやタイミングも参考に見ていきましょう。

1.異臭や漏水事故など不具合が発生したとき

水の出が悪い、濁る、異臭がする、漏水事故が発生したなど、実際に不具合が発生したことをきっかけに改修に向けた検討が始まるケースです。

部分的な補修や管内の洗浄で症状が収まる場合もありますが、不具合が度々発生していたり、築30年程度を経過したマンションでは、給水管や排水管そのものに問題が発生している場合もあります。こうした場合、部分的な補修工事では限界がありますので、一度専門家に調査をしてもらった上で、長期的な視点も含め、対応策を考えていくことをおすすめします。

2.築年数が経ち、経年劣化が進んだとき

先ほど給水管・排水管の耐用年数は30~40年程度とお伝えしましたが、建物が築年数を重ねていくのと同じように、給水管・排水管も長年の使用を経て、徐々に劣化が進行します。

多くの分譲マンションでは、先々のメンテナンス事項について、長期修繕計画書という予定表をもとに管理しており、様々な修繕項目と併せて給水設備・排水設備に関する項目も設定されています。給水管や排水管の交換といった大掛かりな工事は築30年以降で設定されているケースが多く、長期修繕計画の時期を目安に改修に向けた検討を始める管理組合も多くあります。

また、不具合が発生していないという理由や資金の関係で、長期修繕計画書の予定時期から先延ばししている場合もあるかもしれませんが、漏水事故は発生してしまうと、大きな被害が生じたり、賠償責任に発展する場合があります。また、ライフラインに関わる設備のため、居住者の生活の質にも大きな影響を与えます。

マンションの規模や工事の内容にもよりますが、給水設備や排水設備を全面的に交換するとなると数千万円~億単位の費用がかかります。建物を使い続けていく上では、いずれ必ず必要になる工事ですので、特に築25年を超えてきたら「たとえ今は問題なくとも遠くないうちに改修が必要になる」ということを念頭に資金の準備や今後の計画を検討しましょう。

劣化が進んだ給水管や排水管、対応策は?どう直す?

それでは実際に、給水管や排水管の劣化が進み、対処を考えた際にはどのような方法があるのでしょうか。一般的に行われている対応策や工法を見ていきましょう。

内部洗浄

給水管・排水管内部に付着した汚れを高圧洗浄機や特殊な装置を使用して洗い流します。管そのものに手を加えるのではなく、堆積した汚れを取り除くことで、詰まりや水の濁りといったトラブルを解消し、水流や水質を改善する方法です。特に排水管は油汚れやカスなどが蓄積し、詰まりを起こしやすいため、メンテナンスの一環として、1~2年に1度位のペースで排水管内部の高圧洗浄を行うことで、トラブルの発生を遅らせ予防することができます。

部分補修

水漏れなどが発生した際、部品の劣化や管の破損など原因を特定し、不具合の発生箇所を直す工事です。部品交換で解決ができれば問題ないですが、管自体の劣化など根本的な原因が背後に隠れている場合があります。こうしたケースでは、部分補修はあくまでも応急的処置となりますので、根本的な解決とはなりません。部分補修で問題の解消が難しい場合や再発を繰り返す場合は、管そのものの状態も踏まえ、先々を見据えて対策を考えていく必要があります。

更生工事/ライニング工事(延命処置)

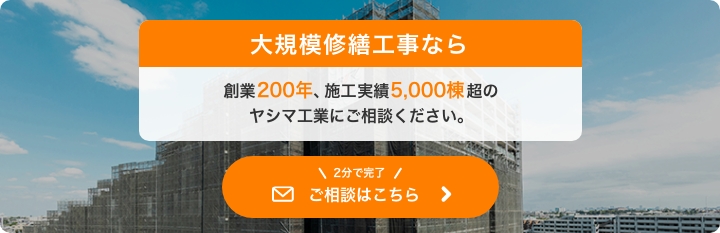

更生工事は、給水管や排水管の内部を清掃・研磨してきれいにした後、特殊な樹脂でコーティングする工事です。内部を保護することで錆の発生や腐食を防ぎ、水流や水質の改善と同時に管の延命を図ることができます。ライニング工事とも呼ばれています。

現在使用してる給水管・排水管を利用するため、工期も短く、工事費用も安く抑えることができます。一方で、管の劣化が進んでいると施工自体が難しい場合もあり、管の交換(更新工事)に至る前の延命処置として実施されることの多い方法です。将来的には更新工事が必要になるということも念頭に、実施について検討しましょう。

指標のひとつでもある国土交通省の長期修繕計画作成ガイドライン(※1)では、築19~23年頃の更生工事実施が想定されています。

更新工事(交換工事)

更新工事は、現在使用している給水管・排水管を取り外し、新しいものと交換する工事です。

給水管や排水管の多くが壁の中や床下に配管されているため、場合によっては壁や床の一部を壊し、給排水管を交換した後、壁や床を元の状態に戻すという工事をマンション各所で順次行っていくため、音や振動、ほこりなどが発生します。更生工事より工期もかかり、費用も高額になります。

ただし、管そのものが新しくなりますので、劣化に伴い発生していた様々なトラブルの根本解決を図ることができ、耐用年数も大幅に伸びます。また、給排水管の素材や性能も数十年前に比べ格段に向上していますので、耐食性も強化され、衛生面でも安心です。

国土交通省の長期修繕計画作成ガイドライン(※1)では、築30~40年頃での更新工事実施が想定されています。

<参考ウェブサイト>

※1 国土交通省:長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(改正:令和6年6月7日)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001747006.pdf

給排水工事の準備~着工までの流れ

給水管・排水管の改修時期が近くなったら、どのような手順を踏んで計画を進めていけばよいのでしょうか。ここからは準備から工事までの流れを確認していきましょう。

ステップ1 . パートナー探し

工事の検討を始めたら、まずはパートナーを探しましょう。

代表的な依頼先には管理会社や施工会社、設備工事会社などがあります。また、給水管・排水管の工事は専門的で、検討事項も多岐にわたりますので、準備段階からコンサルタントに入ってもらう場合もあります。大型のマンションや賃貸住戸が多いマンション、資金準備が難しそうな場合など、合意形成にハードルがある場合はこうした第三者の力を借りるのも有効です。

理事会や組合員からも意見を募り、候補となる会社と面談をします。マンションで生活をしながらの工事になりますので、工事実績のほか、こうした対応に慣れているかどうかも十分考慮して選びましょう。

ステップ2. 給水管・排水管の劣化診断

依頼先が決まりましたら、次に劣化診断で給水管・排水管の現状を確認します。

劣化診断の前に、不具合の発生状況や使用に際して気になっている点があれば伝えておきましょう。給排水管の状態を知る上で貴重な情報になります。加えて、マンションの図面確認や現地調査を通して調査員は全体像を把握し、劣化診断の内容を組み立てます。

実際の劣化診断では、調査員による目視点検のほか、管内部の状況を確認する内視鏡調査、管の厚みを確認する超音波調査など、機器も用いて給排水管の不具合や劣化の進行状況を調査します。後日報告書が提出されます。

ステップ3. 給排水工事の内容や範囲の検討

劣化診断の結果を踏まえ、工事の緊急度はどの程度なのか、工事のタイミングはいつ頃にするのか、どのような工法を採用するか、また工事の範囲をどうするかなど、打合せを重ね、現状から最良のプランを導き出し工事の内容を決定していきます。

ステップ4. 見積の取得、資金の準備

見積を取得し、現実的な金額になっているかを確認します。内容を改めて検討・精査し、最終的な工事内容を決定します。

並行して資金の準備も進めましょう。給排水管の改修工事は区分所有者が月々負担する修繕積立金を使用して実施されます。修繕積立金で賄うことが難しいようであれば、一時金の徴収や融資など資金調達の方法を検討する必要があるかもしれません。もし給排水管が今しばらく使用に耐えられるような状態であれば、工事時期を先に延ばし、積立金がもう少し貯まるのを待つという方法も、選択肢として考えられます。いずれにせよ修繕積立金の不足が懸念される場合には、合意形成へのハードルは通常よりも高くなります。先々の資金計画まで踏まえて綿密な計画を立て、組合員に向けてしっかりと説明できるよう準備が必要です。

ステップ5. 総会承認、契約

管理組合総会で、劣化診断の結果、改修工事の必要性、工事の内容、スケジュール、費用、資金計画など、給排水管の改修工事に向けた計画を組合員に向けて説明し、承認を得ることができるといよいよ施工業者と工事契約締結となります。

ステップ6. 工事説明会

契約が完了すると、いよいよ工事に向けた準備も大詰めです。施工会社との最終調整と併せ、管理組合にとって大切なイベントに『工事説明会』があります。

給排水管の工事では水の使用が制限される期間や居室内に入っての作業が発生するため生活への影響が大きく、マンションにお住まいの方おひとりひとりの理解と協力が欠かせません。工事説明会では工事の内容やスケジュールと併せて、日常生活に影響がある項目については特に細かく丁寧に説明し、工事への理解と協力を促しましょう。工事が始まる前に組合員の不安をできる限り解消し、前向きな体制を築けるかどうかは工事成功への大切なカギとなります。

ステップ7. 着工

工事はマンション内の配管に沿ってお部屋ごとに順番に進行します。工事が始まった後も各戸へのお知らせの配布やエントランスへの掲示板設置の活用など、こまめな案内やフォローは必須です。

また、例え万全の準備をしていても、想定外の事態が発生する場合もあります。工事中は進捗状況や仕様に関する確認、居住者からいただいたご意見の共有や対応など、管理組合と工事関係者の間で綿密にコミュニケーションをとりながら進めていくことが大切です。全体の流れがスムーズに運ぶよう、より良い協力関係を築きましょう。

給水管・排水管改修は建物を長く使うために「必須の工事」

日本にマンションが本格的に普及し始めてから50年余り。給排水管の改修がいよいよ待ったなしの状態にあるマンションが増えています。実際、私どもヤシマ工業もお客様からご相談をいただく機会が多くなってきました。

給排水管は普段目に見えないところにあるため状態の把握がなかなか難しく、頭の隅では気になりつつも「何とか使えているから」と検討が先送りされているケースも多いように思います。また、「何から手をつければよいのかわからない」「ハードルが高そう」といったイメージも、動き出すのに躊躇する一因になっているかもしれません。

しかし、いざ症状が表に出てきた時には漏水事故など深刻な被害を発生させる可能性があり、衛生面など生活の質や安全にも直結するのが給排水設備です。

40年、50年と築年数を重ねた先、建物を長く使っていく上では必ず必要になる工事です。管理組合内でも長期修繕計画を確認し、情報を収集しながら徐々に準備を進め、来たる工事に備えていきましょう。

よくある質問Q&A

Q:住戸内の給排水管も工事対象になりますか?

A:工事範囲は各マンションの管理規約等も踏まえ、検討する必要があります。

マンションの建物や施設は皆で共有して使用する「共用部分」(廊下や外壁など)と各住戸内の生活スペースである「専有部分」に分かれ、維持管理の主体も「共用部分」は管理組合、「専有部分」は各区分所有者に分かれます。

給水管・排水管についても、原則、外壁内や廊下に配管されている部分は「共用部分」、一部例外を除きお部屋内の配管は「専有部分」の扱いとされています。

この原則に従えば、管理組合で行う工事は共用部分にある給排水管のみが対象で専有部分内は対象外ということなりますが、一方で、給排水管は共用部分と専有部分をまたがって機能している設備であり、完全に分けて考えるのは難しいという見方もあります。

そこで、国土交通省のマンション標準管理規約(※2)では「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、必要があれば管理組合が行うことができる。」とし、総会決議や費用負担など一定の条件を定めつつもこれを可能としています。

こうした背景も踏まえ、まずはご自身のマンションの管理規約で、専有部分の給排水管がどのような扱いとなっているのかを確認しましょう。

共用部分の給排水管の更新工事を計画する頃には、専有部分内の給排水管も、当然交換時期を迎えますので、共用部分・専有部分を一緒に改修できれば安心ですが、一方で意見調整や費用負担の問題、専有部分内の工事を先に完了させている住戸への補償、場合によっては管理規約の改正など検討事項も多くなります。専有部分内の配管の取り扱いについては、各マンションの状況を踏まえ、時間をかけて検討と準備が必要です。

<参考ウェブサイト>

※2国土交通省:マンション標準管理規約(改正:令和6年6月7日)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746766.pdf

Q:住戸内では何日位作業をしますか?水が使えない期間はどれくらいですか?

A:工事計画によるところも大きく、一概に申し上げるのは大変難しいのですが、50戸程度の中規模マンションで、お部屋内での作業がある場合を例にお伝えします。作業期間の目安として給水管の工事で4~5日程度、排水管の工事で1週間程度となります。断水は2回程度で済む場合もありますが、排水は1週間程度、使用制限をお願いする場合もございます。

給水管・排水管は建物全体に配置されているため、工事もマンション内の各お部屋が連動して進行していきます。そのため、工事の性質上、同じマンションでもお部屋ごとで、水の使えない日や期間が変わります。

上記はあくまでも目安で、詳細は工事の計画段階で、施工会社からも細かく説明があると思います。ご不便をおかけいたしますが、工事をスムーズに運ぶためご協力をお願いいたします。

Q:給水管の改修と一緒に、屋上に設置された高置水槽も撤去したいです。

A:高置水槽を撤去し、給水方式を見直すことも可能です。

少し前までは水道管の水を各戸に届けるポンプの力が弱かったため、屋上に受水槽を設置するマンションがたくさんありましたが、今はポンプの性能が良くなり水道本管から直接各住戸に水を届けることも可能になりました。こうした背景もあり、受水槽の交換時期を機に給水方式を変更するマンションも増えています。

以下に代表的な給水方式を4つほどお伝えします。マンションの規模や形状等によっても採用できる方式はかわってきますので、施工会社とも相談の上、それぞれのメリット・デメリットも踏まえ検討しましょう。

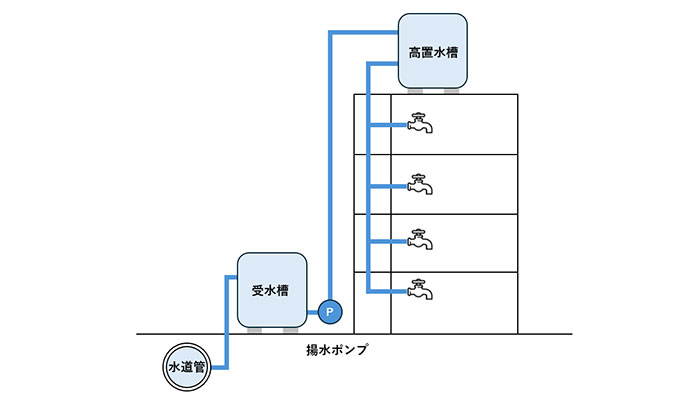

1. 高置水槽方式

水道本管の水を、敷地内の受水槽から屋上の高置水槽に汲み上げ、高所から流れ落ちる水の勢いを使って各戸に供給する方式です。少し前までは水道管の水を各戸に届けるポンプの力が弱かったため、多くのマンションがこの方式を採用して建てられました。受水槽の清掃が必要だったり、衛生面や地震発生時の安全性への懸念がある一方で、災害時に断水になっても受水槽に貯水してある水が使えるといったメリットもあります。

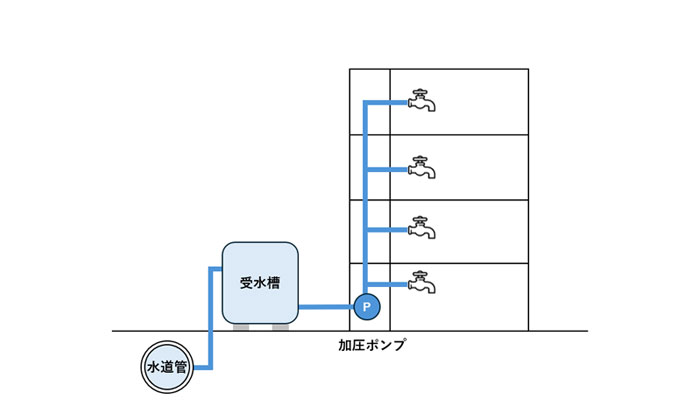

2. 受水槽方式

水道本管の水を、一旦敷地内の受水槽に貯め、加圧ポンプを使って各戸に給水する方法です。高置水槽方式の改良型ですが、同じように受水槽の清掃やメンテナンスが必要です。

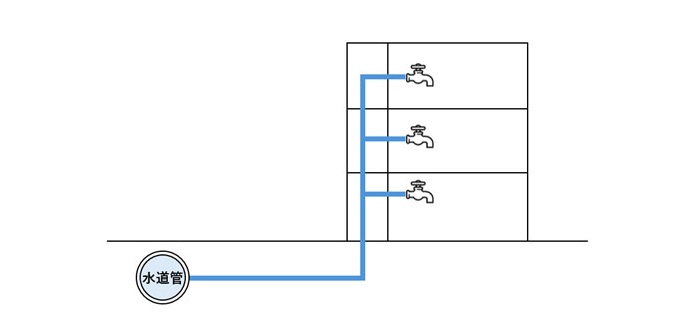

3. 水道直結直圧方式

受水槽やポンプは設けず、水道本管の水圧を使い、直接各戸に給水する方式です。戸建てや比較的小規模の建物が対象になります。水道本管から直接水を引き入れるため、受水槽のメンテナンスが必要なくなり衛生面でも安心です。一方で、受水槽に水を貯めておけないないため断水時は水が使えなくなります。

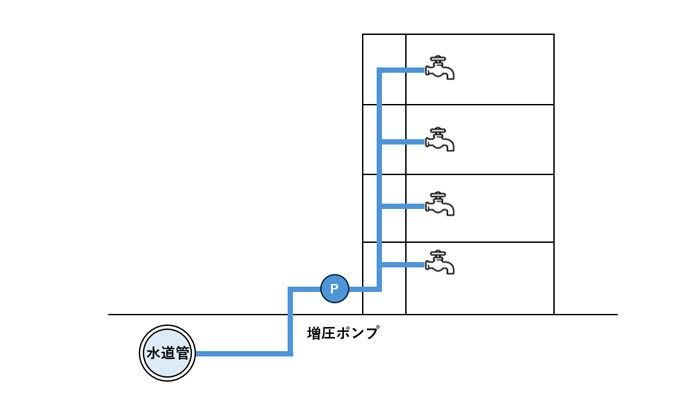

4. 水道直結増圧方式

受水槽を設けず、水道本管の水を直接各戸に給水する方式です。直結直圧方式と違い、水道本管の水圧だけではなく増圧ポンプを使用することで、主に5~10階程度の中規模マンションであれば給水が可能です。ただし、水道直結直圧方式と同様、貯水槽がないため断水時は水が使えなくなります。