マンションの修繕積立金を徹底解説!使い道や適正額、管理費との違いは?

分譲マンションを購入する際、住宅ローンを利用される方も多いと思いますが、いざ暮らし始めると住宅ローンとは別に、新たに発生する費用が出てきます。代表的な項目に保険料や固定資産税、駐車場使用料などがありますが、これらとは別に「修繕積立金」や「管理費」といったマンション特有の費用もあります。言葉の雰囲気から何となくマンションの維持管理に関わることはイメージできますが、具体的にはどういった用途に使われるのでしょうか。

本記事では、修繕積立金を中心にその役割や用途、相場、管理費との違いなどについて解説します。

Contents

マンションの修繕積立金とは?

修繕積立金とは、マンションの維持管理のため各部屋の所有者(区分所有者)全員で毎月費用を負担し、各マンションの管理組合が積み立てていく積立金です。マンションを所有している間はずっと月々の支払いが必要になります。

例えば、修繕積立金を使用する代表的な項目に大規模修繕工事があります。この工事では12~15年程度の周期で建物周囲に足場を建てて、大掛かりなメンテナンスを行います。建物の規模や工事内容によっても変わってきますが、数千万円~億単位の費用がかかるのが一般的です。

しかし、こうした費用を一度に集めようとすると、各区分所有者の金銭的負担がとても大きくなってしまいます。そのため、「修繕積立金」として毎月少しずつ費用を出し合い、長期に渡って積み立てることで、マンション全体で工事費用を準備していくのです。

ちなみに、修繕積立金を使用して行う工事は、外壁、屋上、廊下、階段、エントランス、エレベーターなど、マンションで暮らす方が共有して使用する共用部分が対象になります。対して、各区分所有者が個別に使用する居室などを専有部分といいますが、専有部分は各区分所有者の責任により維持管理を行う必要があり、修繕積立金を使用した工事の対象にはなりません。

修繕積立金の使い道は?代表的な5つの使い道

ちなみに、修繕積立金の使用対象は共用部分の工事ですが、共用部分であればどういった工事に対しても使用できるというわけではありません。「特別な管理」として各マンションの管理規約で決められた内容に対してのみ使用することができます。使用する際も安易に取り崩すことができず、原則、管理組合総会での承認が必要になります。

ここからは修繕積立金が使用される代表的な項目を5つほど見ていきましょう。

1. 大規模修繕工事

まず1つ目は、先の例にもあげた大規模修繕工事です。

年月を重ねる中で建物に蓄積されたダメージを回復するために、12~15年程度の周期で行われる工事です。マンション周囲に足場がぐるりと建った光景を目にされた方も多いと思いますが、外壁のひび割れやタイルの補修、防水工事、シーリング工事、塗装工事など工事項目は多岐にわたります。マンションの健康を維持し、長く、安全に使っていくための大切な工事です。

2. 設備工事

次は、設備に関する工事です。

給水管や排水管、電気設備、ガス設備、消防設備、エレベーター、機械式駐車場など、マンションには様々な設備が備え付けられています。定期的な点検を行っていても、数十年という長い使用期間の中では不具合も起こり、やがて設備そのものが寿命を迎えます。こうした設備の交換等も修繕積立金を使って実施されます。

3. 改良工事

大規模修繕工事や設備工事は、主に劣化部分や不具合を直して、健全な状態まで回復させる工事ですが、築年数を経ても快適に生活していくためには時代に合わせた機能や設備を取り入れるための工事もあります。二重サッシへの交換、エントランスのオートロック化、防犯カメラや宅配ボックスの設置、スロープや手すりの取り付けなど、改良工事は暮らす方の生活の質の向上のために実施される工事です。

4. 災害による破損などの補修工事

大規模修繕工事のように計画的に行う工事のほかにも、地震や台風など自然災害により、マンションに被害が生じ、緊急的に対応が必要になるケースもあります。こうした突発的な補修工事についても、修繕積立金から工事費用を捻出します。

5. 長期修繕計画の作成や耐震補強工事、建て替えの調査費用など

他にも、マンションによっては長期修繕計画の作成費用や耐震補強工事などにも修繕積立金が使用される場合があります。

また、築年数が経過し、管理組合内で建替え等に向けた検討が始まると、その調査や計画に必要な費用に関しても一定の範囲内で修繕積立金が充てられます。ただし、実際の建替え費用に関しては、修繕積立金が使用されることはありません。建替えに賛成した方を中心に、また別の取り決めのなかで準備が進められます。

修繕積立金の設定方法は?実際の負担額は?

ここまで修繕積立金の概要や使い道について見てきました。修繕積立金の使い先は比較的まとまったお金が動く内容が多いのも特徴です。そのため修繕積立金には各区分所有者が協力してこつこつ積み立て、将来に向けて備えておくための資金積立という側面があります。

それでは、次からは修繕積立金がどのように算出され、実際に各戸で負担する金額はどのように設定されるのか見てきましょう。

修繕積立金の金額は「長期修繕計画」をもとに設定される

まず、修繕積立金は大規模修繕工事をはじめとする建物のメンテナンス、とりわけ「特別な管理」として各マンションの管理規約で決められた工事等に使用されることがわかりました。管理組合としても、マンションを健全に維持管理していくためには、この対象工事に見込まれる工事費用は準備しておく必要がありそうです。

では、この準備しておくべき工事費用の総額はどのように算出するのでしょうか。

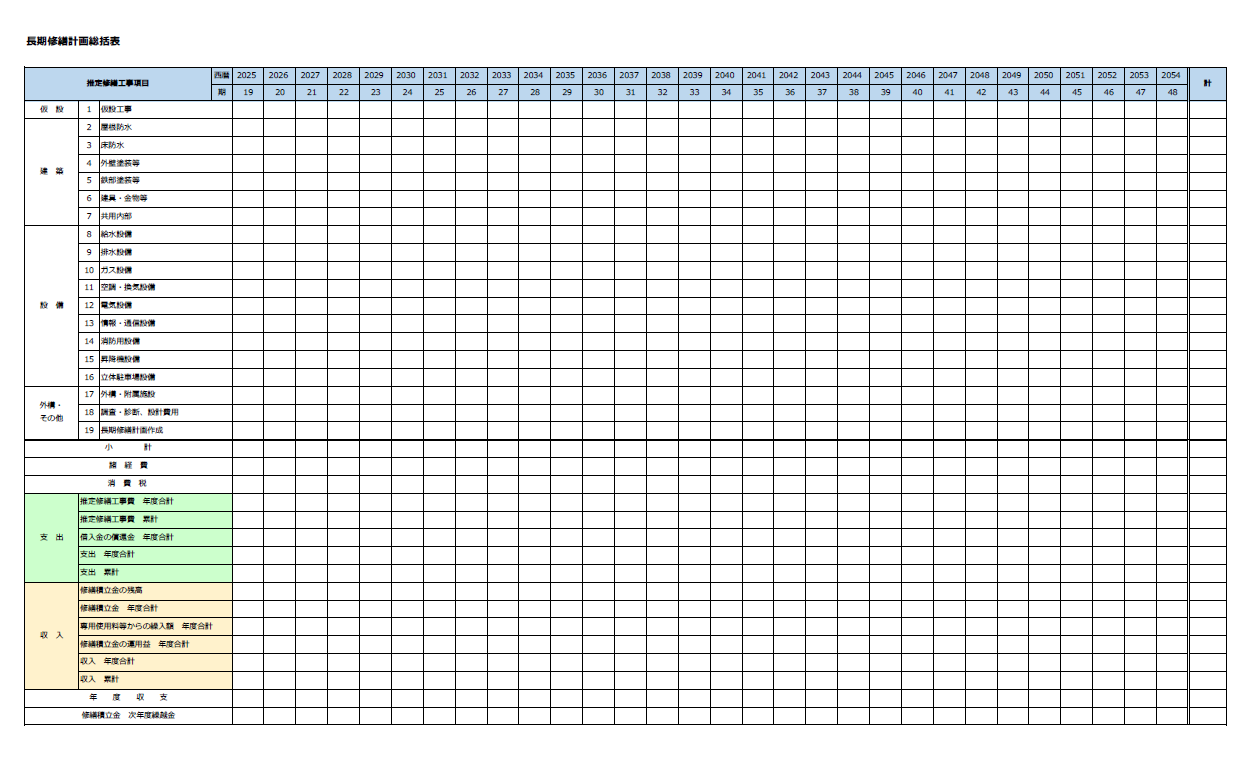

ここで登場するのが「長期修繕計画」です。

「長期修繕計画」は、将来に向けたマンションの維持管理に関する計画書です。もしかすると、管理組合の役員をご経験された方や、マンション購入時に下図のような表を目にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

長期修繕計画では、先の30年程度について、いつのタイミングでどのようなメンテナンスが必要になるのか、そのためにはどれ位の費用がかかり、資金残高はどれ位になるのかを年ごとに細かく書き込み、シミュレーションをしていきます。マンションごとに作成され、管理組合で保管します。

この表に「特別な管理」の対象となる工事と実施予定時期、見込み金額を入れていくことで、マンションとして将来的に見込まれる工事費用の総額が明らかになります。そして、その総額を月々の金額に均して各戸で負担する修繕積立金の額が決定されます。

修繕積立金の相場はどれくらい?適正額は?

では一般的に、分譲マンションでは各戸どれくらいの修繕積立金を払っているのでしょうか。相場も見てみましょう。参考までに、国土交通省から発表されている調査結果「令和5年度マンション総合調査結果(令和6年6月21日公表)」(※1)によると、修繕積立金の平均月額は以下の通りです。

■修繕積立金の平均月額(単棟型)

月額13,054円(駐車場使用料等を含む場合 17,103円)

ご自身のマンションと比べていかがでしょうか。「平均額と比べて高い」「平均額よりちょっと低めで設定されている」ご感想は色々あるかと思いますが、平均額はあくまで参考ですので、実際には、築年数や戸数、建物の特性、付属する設備や立地などによっても適正額は異なります。また、同じ築50年のマンションでも、30年後を見据えて価値を付加していくのと、10年先に建て替えを予定しているのでは維持にかけるべき費用や考え方自体も全く変わってきます。さらに昨今の物価上昇により工事費用が値上がりしている現状も無視することはできません。

国土交通省の調査結果の金額はひとつの目安にはなりますが、ご自身のマンションの修繕積立金の金額が適正に設定されているかどうかは、長期修繕計画の内容が健全な資金計画のもとに実施できるかどうかで判断できます。工事費用が積立金額を上回るようであれば、工事内容の見直しや修繕積立金の増額が必要になります。逆に積立金額が工事費用を大幅に上回るようであっても、区分所有者の負担が必要以上に重くなっているということで望ましくありません。

長期修繕計画の根幹には管理組合が描くマンションの将来像があり、長期修繕計画はその将来像を実現させるための計画書です。描く未来が変われば、その過程も変わってきます。管理組合の皆様がマンションをどうしていきたいのか、マンションの進む方向性を共有できているかも、維持管理の内容を検討していく上でとても大切なポイントです。

「修繕積立金」と「管理費」はどう違う?

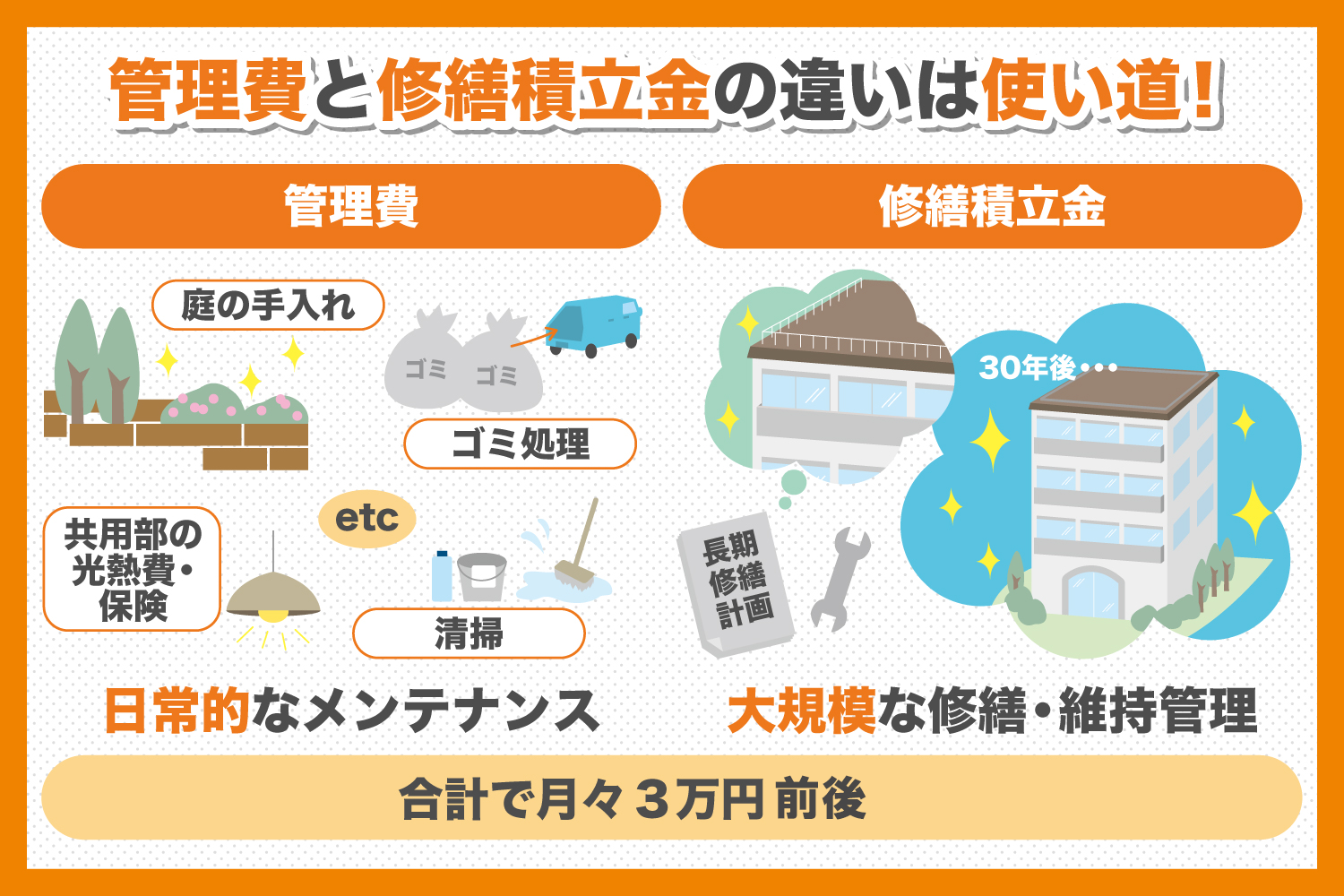

さて、ここまで読んでくださった方の中には「修繕積立金と管理費は何が違うの?」と思った方もいるかもしれませんので、ここで「管理費」についても少し触れたいと思います。

「管理費」とは「修繕積立金」と同様、マンションを所有する方(区分所有者)が共用部分の維持管理のために毎月一定額を負担するマンション特有の費用です。一緒に出てくる場面も多いので、セットで認識されている方も多いかもしれません。

両者ともマンション共用部分の維持管理に充てられる点に変わりはありませんが、違いはその使い道にあります。

修繕積立金が大規模修繕工事などの「特別な管理」に充てられるのに対し、管理費は「日常的な管理」に対して使用されます。たとえば、廊下やエントランスの電球が切れたときの取り替え費用や、植栽の手入れに要する費用、また、管理会社への管理委託費用や管理員の人件費なども管理費から支払われます。

■管理費から支払われる主な費用

・管理員人件費

・管理会社等への業務委託費

・共用設備の維持管理の費用、軽微な日常修繕

・共用部分の火災保険料、地震保険料等の損害保険料

・備品や通信着、事務費、清掃費、ごみ処分費等

・専門家の顧問料

・組合運営に要する費用

このように「修繕積立金(=こつこつと積み立てて特別な管理に充てる用)」と「管理費(=日常管理用)」とでは使い道が違っていますので、管理組合の会計でも両者は分けて管理されます。

修繕積立金の役割を理解してしっかり備えよう

修繕積立金はマンションで暮らす方がこれからも安心・安全・快適に過ごすことができるよう、そして、マンションの資産価値を維持するための大切な役割を担っています。昨今のように社会情勢が大きく変化している中にあっては、管理組合の皆様がその役割や仕組みをしっかり理解し、どう備え、どう使っていくかを考えることがとても大切です。修繕積立金はマンションという皆様の大切な資産を守るための資金です。しっかり考え、大切に使っていきましょう。

マンションの修繕積立金-よくある質問&お悩み

- 修繕積立金が足りないです。

- 「いざ工事をしようと思ったら、修繕積立金の積立額では足りないことが判明し困った」という経験をされた方もいらっしゃると思います。とりわけ、昨今の急激な物価上昇により工事費用も値上がりしていますので、こうした場面に出くわすケースは増えているかもしれません。既に工事の計画が動き始めている場合、まずやるべきは工事の内容の見直しです。緊急性が高い箇所、足場がないと出来ない工事など内容を精査し、状態の良い箇所は維持できるための処置に留めるなど、資金の使い方を再考しましょう。また、状態にもよりますが、もう少し様子を見ても大丈夫という場合は工事時期を見直したり、一時金の徴収や融資を受けるといった選択肢もあります。

ただし、いずれも修繕積立金が足りていないことに対しての根本的な解決策ではありません。将来に向け、修繕積立金の改定を含めた長期修繕計画の見直しを早めに実施していただくことをお勧めします。

- 修繕積立金はどのタイミングで見直しが必要ですか。

- 修繕積立金の金額は、長期修繕計画に基づき算出されるとお話しましたが、この計画上、きちんと収支のバランスが取れているようであれば、金額改定の必要はないといえます。ただし、現実には建物の状況や応急的な出費など様々な要因により、徐々に実態とのずれが生じてきます。長期修繕計画は定期的な見直しを行い、その際に修繕積立金もチェックしましょう。国土交通省の長期修繕計画ガイドライン(※2)では5年程度ごとの見直しを推奨しています。昨今の急激な物価上昇により工事費用も値上がりしていますので、マンションで保管する長期修繕計画が何年も見直しをされていない場合は注意が必要です。

また、修繕積立金の残額が大きく減るのが大規模修繕工事の実施年です。工事の後には長期修繕計画を見直し、無理が生じていないか点検しましょう。もし、修繕積立金の不足が懸念されるようであれば、金額の改定等も含め将来に向けた対応策を検討していく必要があります。

- 「均等積立方式」と「段階増額積立方式」って何ですか?

- 「均等積立方式」と「段階増額積立方式」は、修繕積立金の代表的な徴収方法です。

「均等積立方式」は長期修繕計画の期間で想定される工事費用の総額を月々で均し、変わらずに一定額を徴収していく方式です。

対して「段階増額積立方式」はあらかじめ期間を決め、月々の修繕積立金を段階的に増やす方式です。新築時は修繕積立金の負担が他のマンションよりも軽いことが多いですが、5年後、10年後など築年数とともに金額が上がり、負担も増えていくため一長一短のある方式です。

長期修繕計画作成ガイドライン(※2)では、「均等積立方式」を推奨しています。

マンションの修繕積立金に関する一問一答

-

マンションの「修繕積立金」とは何ですか?

- マンションの共用部分(外壁、屋上、廊下など)を将来的に修繕するため、区分所有者全員で毎月積み立てるお金のことです。

-

修繕積立金と「管理費」はどう違うのですか?

- 修繕積立金は、大規模修繕など将来の計画的な工事に備える「貯金」です。一方、管理費は、共用部分の清掃や光熱費、管理会社への委託費など、日々の維持管理に使われる「経費」です。

-

修繕積立金は、具体的に何に使われますか?

- 12~15年周期で行う大規模修繕工事のほか、給排水管やエレベーターなどの設備交換、防犯カメラ設置といった改良工事、災害時の緊急補修などに使われます。

-

月々の支払額は、どのように決まるのですか?

- 将来30年程度にわたる修繕工事の時期と費用を予測した「長期修繕計画」に基づいて算出されます。この計画で必要な総費用を賄えるように、月々の積立額が設定されます。

-

修繕積立金が足りなくなったら、どうなりますか?

- 工事の内容を見直したり、全戸から一時金を追加で徴収したり、金融機関から借り入れをしたりする必要が出てきます。根本的な解決のためには、長期修繕計画を見直し、月々の積立金を増額することが一般的です。

-

修繕積立金の金額は、いつ見直すべきですか?

- 国土交通省は5年ごとの長期修繕計画の見直しを推奨しており、その際に積立額もチェックするのが理想的です。特に、大規模修繕工事の後や、昨今のような物価上昇が続く状況では、早めの見直しが重要になります。

<参考ウェブサイト>

※1) 国土交通省:令和5年度マンション総合調査結果(令和6年6月21日公表)(参照 2025/5/21)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html

※2) 国土交通省:長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(最終改正:令和6年6月7日)(参照 2025/5/21)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001747006.pdf